近くを見る作業(近業)が増えると、近視になりやすいことがわかっています3)。

近業を行う際には、目の負担を和らげる工夫をしましょう。

近視に対しては、さまざまな治療法があります。ここでは、近視の対策、近視の進行抑制の目的、近視が進行しやすい時期、眼科での進行抑制治療、治療期間などについて解説します。

近年では、近視の進行を遅らせること(進行抑制)を目的として、さまざまな治療法が登場し、近視の進行を抑えられる可能性がある時代になってきています。

近視は進行を抑えられる可能性が

ある時代になってきています。

近視の進行予防を目的として、いくつかの生活指導が行われています。子どもの近視が増えた主な原因(外で遊ぶ時間の減少、近くを見る作業の増加)を踏まえて、生活の注意点について確認してみましょう。

日中に外で過ごす時間が長いほど、近視の発症リスクが低下することがわかっています1)。また、外遊びは近視だけでなく、脳、心、体の発達によいといわれています2)。

近くを見る作業(近業)が増えると、近視になりやすいことがわかっています3)。

近業を行う際には、目の負担を和らげる工夫をしましょう。

お子さんの普段の過ごし方を、

一度見つめ直してみませんか?

子どもの近視の多くは、眼球の前後方向の長さが伸びすぎてしまうことで生じ、一度伸びてしまったら元に戻すことはできません。

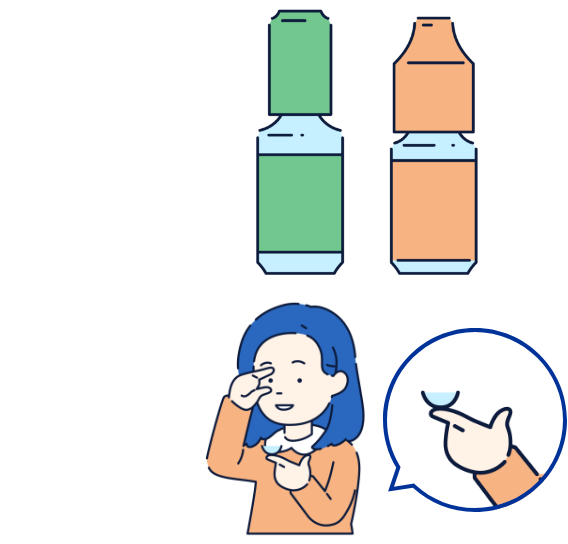

近視の進行抑制のための治療方法は複数あります。眼科では近視に対し、進行を抑える目薬(点眼薬)、特殊なレンズや光を用いた治療などが行われるようになってきています。

なお、近視の進行抑制治療の多くは保険適用外(自由診療)となっています。

詳しくは眼科クリニックなどでお尋ねください。

複数の治療法があるので、

まずは眼科医に相談してみませんか?

「近視が進んでもメガネで十分。わざわざ治療しなくても…」なんて思っていませんか?

近視の進行抑制治療の目的は、早い段階からできるだけ近視が強くなるのを避けることで「将来の見え方を守ること」「目の病気になる可能性を低下させること」です。

近視の進行抑制治療の目的は大きく

2つあります。ご存じでしたか?

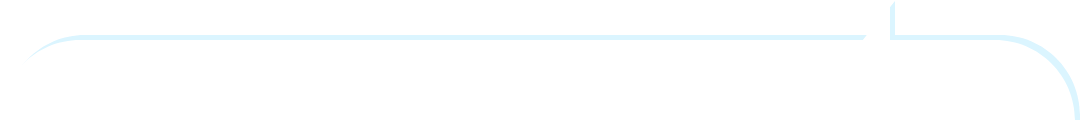

近視は小学校3~4年生頃に発症することが多いものの、最近は低年齢化が進み、早い場合は6歳未満で近視になることもあります4)。

近視になった年齢が低いほど、将来、強い近視になりやすいともいわれています5)。

また、近視は身長が伸びる5歳~18歳頃に特に進行するので、子どものうちに早めに対処することが大切です。

近視の進行抑制は、時期が大事。

子どものうちにスタートさせることが

望ましいです。

近視の進行抑制のための治療は、近視の進行が落ち着いてくる10代後半までは続けることが望ましいといわれています。

治療中に「このお薬ってほんとに効いているの?」などと不安になることがあるかもしれませんが、薬の効果に疑問があるときや、気になる症状が出てきたときには、必ず眼科医に相談しましょう。

近視の進行を抑え、将来の見え方を守るためにも、適切に治療を続けることが大切です!

眼科医と相談しながら、

近視の進行が落ち着いてくるまで、

適切に治療を続けることが大切です。

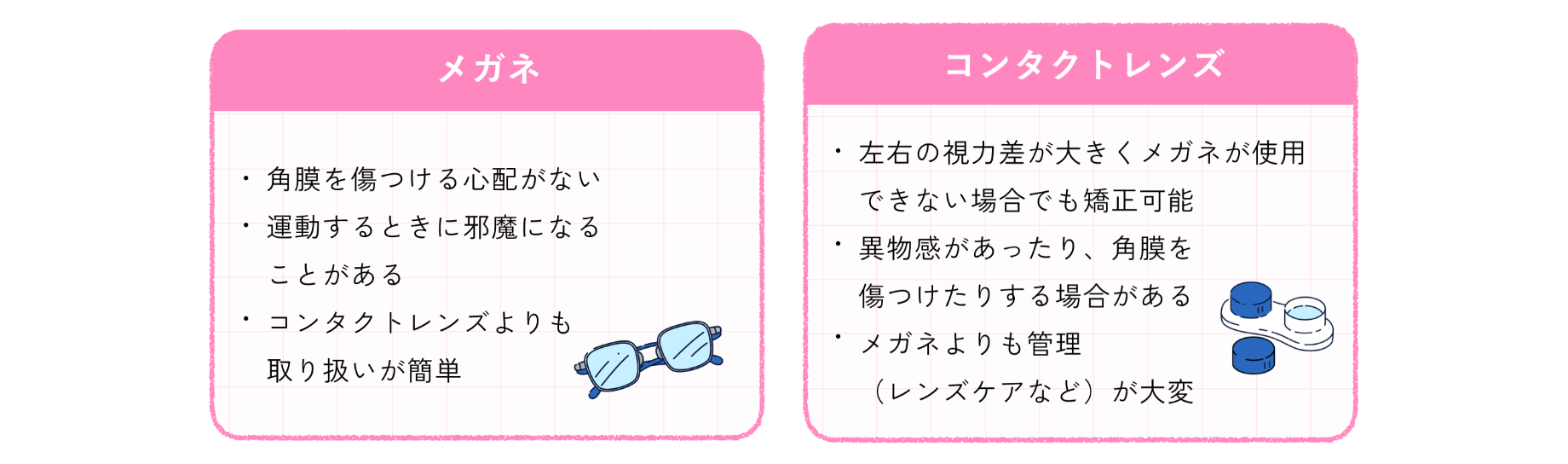

近視によって遠くが見えにくくなってきたら、メガネやコンタクトレンズで矯正する必要があります。目安として、「教室の黒板の文字が見えにくい」、「遠くを見るときに目を細める」などがあげられます。気になることがあれば眼科で検査を受けましょう。

最終的にメガネとコンタクトレンズのどちらを使用するかは、眼科医と十分に相談して決めましょう。

お子さんに最適な矯正を選ぶためにも、

まずは眼科医に相談しましょう。