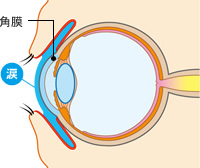

| 油層 | 涙の最表面に形成され、水分の蒸発を防ぐ働きがあります。 |

|---|---|

| 水・ムチン層 | 目の表面を潤すとともに、角膜のための栄養を蓄えます。特にムチンは、侵入してきた異物を殺菌する作用や、涙を眼球に定着させる接着剤の働きがあります。 |

未治療の患者さんを、より良い治療へ

よりよい治療の在り方に挑む。

VDT(※1)の普及により、ひとみは、日々過酷な環境にさらされています。それはすなわち、新たな眼疾患のリスクと隣り合わせにあるということです。未知の疾患に対する治療薬をつくることは、私たちの大切な仕事です。しかしながら、薬をつくるだけでは、患者さんを疾患から守ることはできません。患者さん自身が疾患について理解し、治療の機会が得られること。そのために、眼科薬のスペシャリティ・カンパニーとしてできる限りの情報提供を行い、ドクターと二人三脚で、誰もが安心して受診できる環境づくりを行っています。

- Visual Display Terminalの略。パソコン、テレビゲーム、携帯電話などのモニター表示装置。

スペシャリスト

豊富な専門知識で、未治療患者さんと治療をつなぐ。

「ドライアイ」について、皆さんはどんなイメージをお持ちですか。「ドライアイ」は、1985年頃に日本に疾患の概念が導入された現代病です。潜在患者数は全国で800万人~最大2200万人と言われ、そのうち医療機関を受診している患者さんは200万人に過ぎないとも。「ドライアイ」という言葉がメディアなどを通じて生活者に浸透していく一方で、医療機関で治療できると認識している人は決して多くありません。Santenは、眼科のスペシャリティ・カンパニーとして医療機関へ働きかけるとともに、2007年からテレビCMやウェブサイト、新聞、雑誌、鉄道広告、またはショッピングセンターで相談会を開くなど、「ドライアイ」について幅広い情報を社会に発信し、未治療の患者さんと治療をつなぐ努力を続けています。

ドライアイって、どんな病気

その名が示す通り、涙の量が減ったり、質が変わったりすることで目の乾き、痛み、ゴロゴロ感など、さまざまな症状を引き起こす疾患です。涙は、粘性のタンパク質でできた水・ムチン層、油層で構成されていて、さまざまな要因でこれらのバランスが崩れると涙が眼球を十分に覆うことができなくなり、ドライアイの一因となるのです。

涙の構造

涙の構造

パートナーシップ

ドクターをサポートすることで、医療の未来をサポートする。

Santenは、長い歴史の中で培ったドクターとの強固なパートナーシップにより、患者さんにとって受診しやすい環境づくりに貢献してきました。さらに、診断方法や治療法など、幅広い情報をドクターに提供する活動を通じて、患者さんのよりよい治療機会の創出を目指します。

検診でドライアイを見つけよう!Santenのもう一つの取り組み。

Santenでは、一人でも多くの未治療の患者さんに、一日も早く眼科を受診していただくために、ドライアイ研究会(※2)と共同で「ドライアイ検診」の推進活動にも注力しています。ある企業で行った検診のデモンストレーションでは、参加した従業員の約8割にドライアイの疑いがあるとの結果が出ました。今後もVDT作業の多い企業を中心に推進活動を行い、「ドライアイ」の早期発見・早期治療に役立てていきます。

- 全国の医師、研究者で組織されるドライアイの研究会。研究会を通じて診断方法や治療方法について意見交換を行い、ドライアイの早期発見・治療促進に取り組んでいる

デモストレーションで実際に行われた検診

- 1. 問診

- 2. 実用視力検定

-

連続的に視力を測る検査です。2秒ごとに切り替わるランドルト環(※3)を連続して見ることができるかどうかを測定。より日常に近い視力を測ることができます。

※3 視力検査で使う、アルファベットの「C」に似た一部分が切れた円のこと。

- 3. 染色スコア測定

- 細隙灯顕微鏡という機械で、フルオレセインという試薬を用いて目の表面の傷を見る検査です。傷がある場合、その箇所が染まります。

- 4. BUT検査

- 細隙灯顕微鏡という機械で、フルオレセインという試薬を用いて涙の質を調べる検査です。目を開いてから眼球表面の涙の膜が破壊されるまでの時間を測定します。

- 5. シルマー検査

- 涙の量を調べる検査です。7×50mmほどのメモリのついた試験紙を、下まぶたの端に5分挿入します。5分間に出る涙の量が5mm以下なら異常、10mm以上であれば正常と診断されます。