従業員の成長と組織風土

Santenは、人的資本の重要性を認識し、採用や配置、昇進、能力開発における機会の均等に取り組み、中長期的な観点に基づき人材の育成・開発・登用を進めていきます。

求める人材像

人材育成方針と社内環境整備方針を制定し、その中で求める人材像を明確にしています。

求める人材像

「Happiness with Vision」を実現するために、

- 必ず「人」や「人々の幸福」を中心に考え、行動する人材

- 「眼」に関連する環境変化・人々のニーズにアンテナを張り、あらゆる可能性とSantenの強みを視野にいれ、戦略を立案し実行する人材

- 課題解決や目標達成に向け、他者と協働し、改革や挑戦をグローバルに実践できる人材

- 価値提供の最大化に向け、自らの成長とキャリア形成に率先垂範し努力する自立した人材

基本理念に基づいた組織・人材づくり

基本理念である「天機に参与する」は組織・人材づくりにおいても基盤となります。

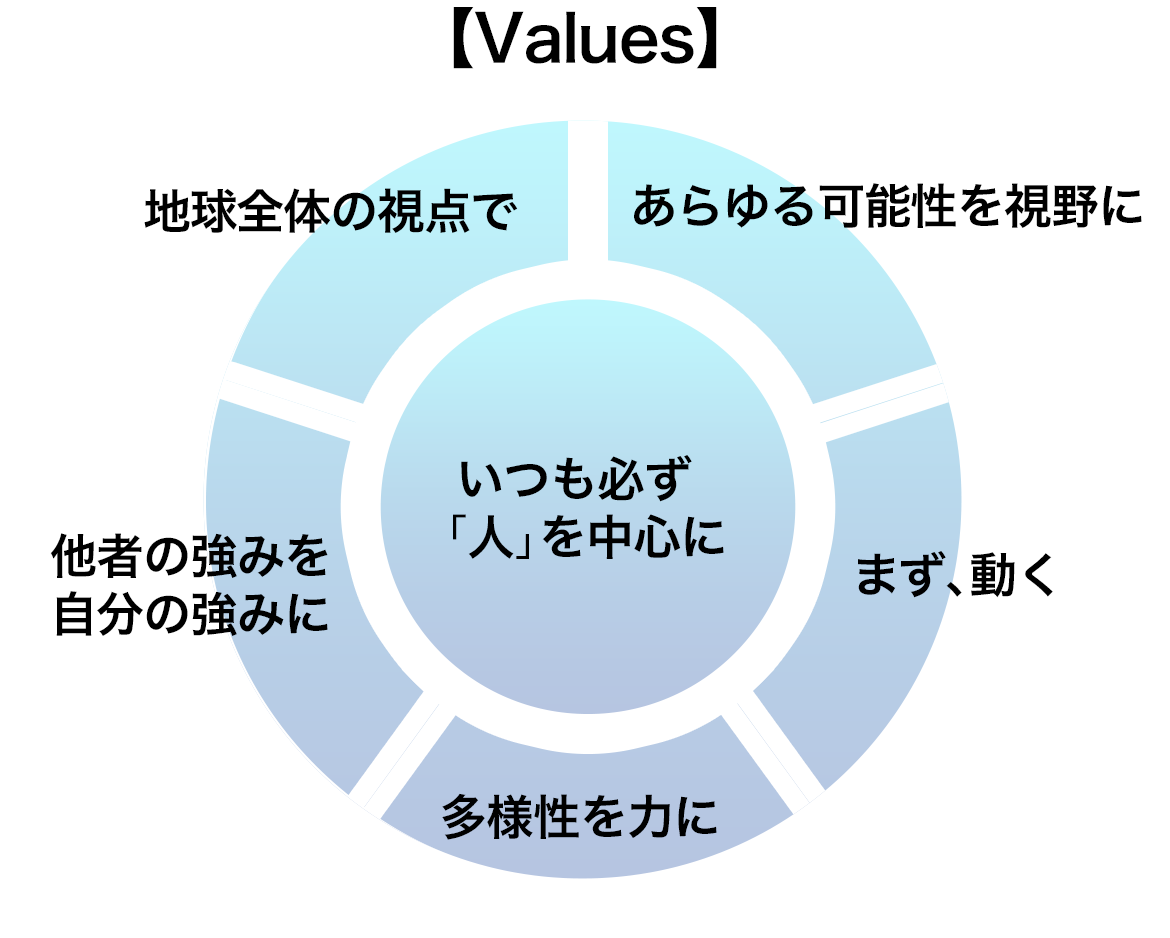

当社が長期ビジョンの実現を目指すにあたり大切にする価値観と、特に次の5年・10年を重視する行動指針に基づく行動評価へと2022年度に制度を改定し、従業員一人ひとりの日々の行動とビジョン実現を結びつけています。

目標評価制度による従業員の育成

当社では、年度のはじめに従業員一人ひとりが上司と話し合い、組織と個人の目標についてすり合わせたうえで目標を設定し、対象期間の終了時にはその目標に対する達成度を評価しています。従業員が目標を達成できるよう、対象期間の途中に複数回目標に対する進捗を確認したり、中長期的なキャリアについて上司と面談する機会を設けています。これまでの職業経験から今後のキャリア目標とその達成に必要な機会や能力開発などについて会話をしています。また、直属の上司だけでなく、マトリクス組織の上司から指導や評価を受けることもあります。最終的には、個人の成績だけでなく、組織の業績も反映した評価となります。従業員一人ひとりの能力発揮・向上をサポートし、仕事の達成感や成長につなげることを期待しています。

従業員の能力開発

当社は、医薬情報担当者(MR)教育を中心に新入社員・階層別研修など、様々な研修を実施しています。

日本では、従業員が語学やビジネススキルを学び、語学テストを受験する際の費用の一部を会社が負担する自己啓発支援制度を整えています。また、従業員の内省や気づきを促し、キャリアオーナーシップを高め、目標に向けた主体的な行動を支援するために、外部キャリアコンサルタントを活用したキャリアカウンセリングも実施しています。

また、2023年度は、各地で様々な研修を実施しました。

EMEAでは、従業員が各専門分野の講師を務める35のラーニングセッションで構成されるラーニングフェスティバルを開催しました。「自分を知る」「他者を知る」「ビジネスを知る」「知識の概要」という4つの主要テーマに焦点を当てたこのフェスティバルでは、複数のコースが提供され、連携と仲間意識を育む文化が醸成されました。EMEAおよびその他の地域から合計1,671人の従業員がこのプログラムに参加しました。

中国では、組織開発をサポートし、学習文化を育成するために、多様な学習プログラムを提供しました。「ハイパフォーマーチーム」「信頼と協力」「リーダーシップ育成」に焦点を当てたプログラムを開発しました。独自にワークショップを企画し、ビジネスチームに提供するとともに、SNSで関連知識を共有しました。実践的なマネジメントとリーダーシップのツールキットも共有され、リーダーや従業員全体の能力向上のために活用されました。

アジアでは、ピープル・リーダーズ・プログラムを開発しました。このプログラムでは、新任管理職を対象としたコースと、経験豊富なリーダーを対象としたコースの2つを用意しています。ピアラーニングセッションやグループシェアリングを通じて、マネジメントやリーダーシップ理論の実践的な応用に重点を置いています。

上記に加えて、アジアとEMEAでは、360℃評価、個別コーチング、リーダーシップスキル育成トレーニングを含むシニアリーダー向けの能力開発を開始しました。

上記活動を含む延べ研修時間は社会データをご覧ください。

従業員エンゲージメントの向上

私たちは、従業員の声をビジネス上の意思決定に反映させ、従業員が当社で働くことへのエンゲージメントとコミットメントの向上に努めています。従業員のための方針と実践を継続的に改善するために、調査の結果を活用しています。

2022年以降、職場文化を専門とする独立系調査会社である「Great Place to Work®」による全社的な年次エンゲージメント調査を行っています。調査では、仕事に対する誇り、仕事関係者への信頼、仲間意識、幸福感、ストレス、理念やビジョンについての理解浸透などについて確認しています。また、年次調査に加え、評価育成プロセスなど、特定の方針や慣行に関する詳細な質問を行うパルス調査をグローバルで定期的に実施しています。

2023年度の調査では、従業員の仕事に対する誇りと「WORLD VISION」への共感が強みであるという結果が出ました。多くの従業員が自身の貢献やチームの成果に誇りを持っているという結果がでており、基本理念とビジョンへの理解を示しています。

一方、「コミュニケーション」と「連携」などの課題に対して、グローバルおよび地域に関連した実施項目を設定し、結果の軌跡を注意深く観察することで、チームメンバーのエンゲージメントを長期的に向上させていきます。

昨年の調査結果に基づき、コミュニケーションを向上するため、経営層と従業員の双方向の対話機会を増やしたり、連携を促進したりする取り組みを進めてきました。具体的には、定期的なタウンホールミーティングの開催や、地域や機能ごとの双方向セッションの実施などです。その結果、今年の調査結果では、地域や機能ごとにコミュニケーションに関する項目のエンゲージメントの向上が見られました。

従業員エンゲージメント調査の結果は社会データをご覧ください。

グローバル・ジョブ・ポスティング制度

当社では、2020年4月より新たな社内公募システムであるグローバル・ジョブ・ポスティング制度の運用を開始しました。この制度はSantenグループの全従業員を対象としており、グループ内の募集ポジションに対し公募するものです。募集ポジションを通じてどのようなキャリアや成長の機会があるかを知ることができ、中長期的なキャリアを自ら考えチャレンジすることで従業員の成長を促します。

マイスター制度

生産本部では、製造オペレーターのスキルアップや士気向上を目的に、滋賀と能登にある工場独自の評価・処遇制度として、2017年度よりマイスター制度を導入しています。社内で設定された資格取得者で高技能、実績、豊富な経験と同僚・後進からも信頼される人間性を有し、基本理念の「個人の行動原則」を実践している者をマイスターとして認定しています。

「新しい働き方」の推進

新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、当社は未来の働き方について再考し、世界各国で働く全従業員を対象に、2021年5月に「新しい働き方」に関する指針を制定しました。一人ひとりが、個人およびチームとして能力を最大限発揮しチャレンジングな目標に全力で取り組めるよう、それぞれに最適な働き方の実現を目指しています。

本指針では、柔軟な職場、デジタル化されたプロセス、ウェルビーイングとライフスタイル、柔軟な勤務時間、地域社会への貢献など、当社の価値観と行動指針に基づいた取り組みを示しています。例えば、「デジタルワークプレイス」というコンセプトを導入し、いつでもどこでも快適な環境で職務を遂行できるよう、ITインフラを整備しています。ペーパーレス、電子署名、各種決裁システムの簡略化の促進に加え、「デジタルワークプレイス」に即した社内のオンラインコミュニケーションツールを拡充し、ビジョンや目標を共有しながら、モチベーションや生産性を向上するための施策を展開しています。「新しい働き方」に関する指針の制定により、より良い働き方を推進することで、世界中の「Happiness with Vision」に貢献していきます。

福利厚生制度

当社は、例えば日本においては、従業員持株、財形貯蓄などの財産形成、育児や介護などライフステージに応じた休暇・休業・短時間勤務などの制度、健康で働き続けるための充実した健康診断、いざという時の遺族年金など、様々な福利厚生制度を導入しています。

定年に向けた従業員への支援

日本では、定年を迎える従業員に対して、再雇用制度、再就職支援サービス、職業訓練支援金の3つの選択肢を用意し、再雇用期間終了後の再就職支援も提供しています。また、定年を控えた従業員に対して、再雇用・年金などの制度や雇用環境の変化について理解し、定年後のライフプランについて考えることを目的にした「キャリアデザイン研修」を実施しています。すべての従業員が安心して長期に就労できるよう支援体制を整えています。