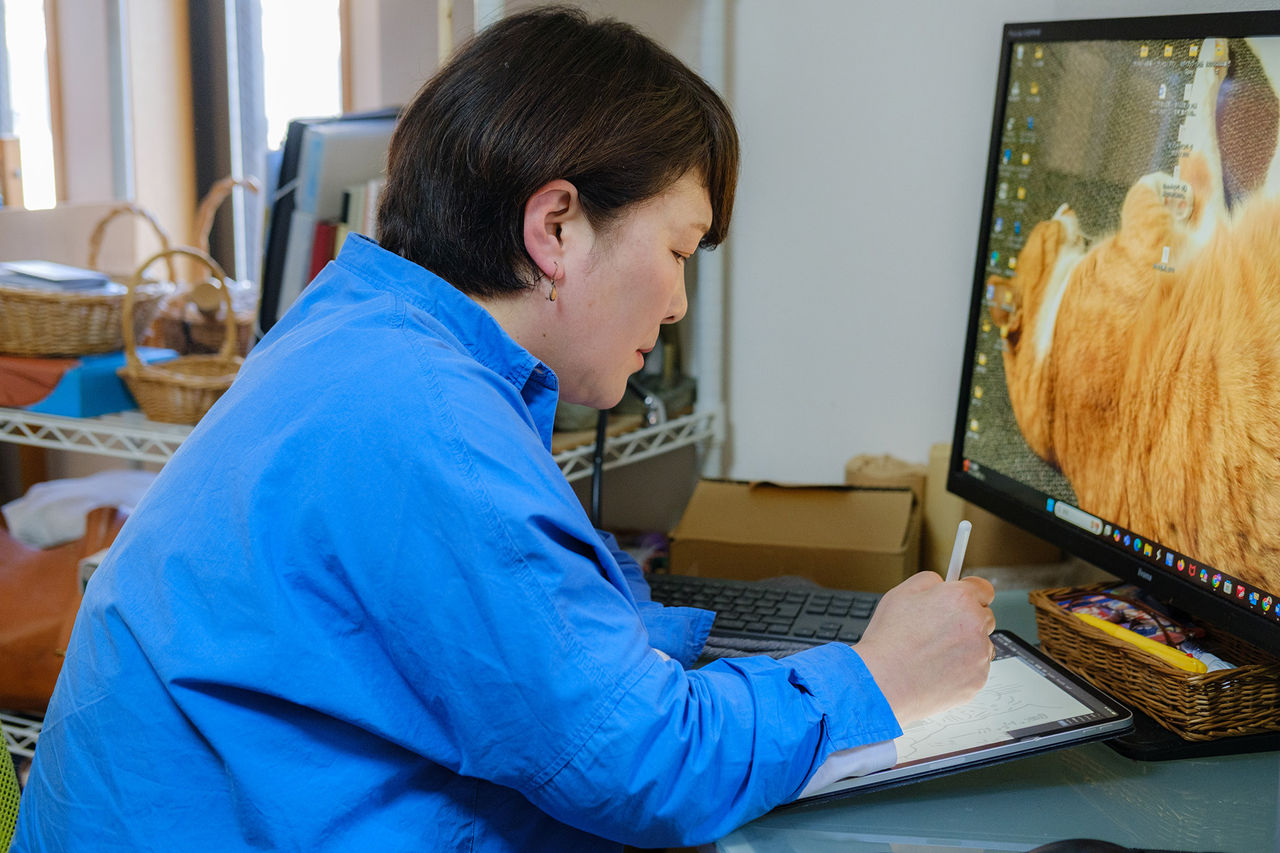

おぐらなおみ プロフィール

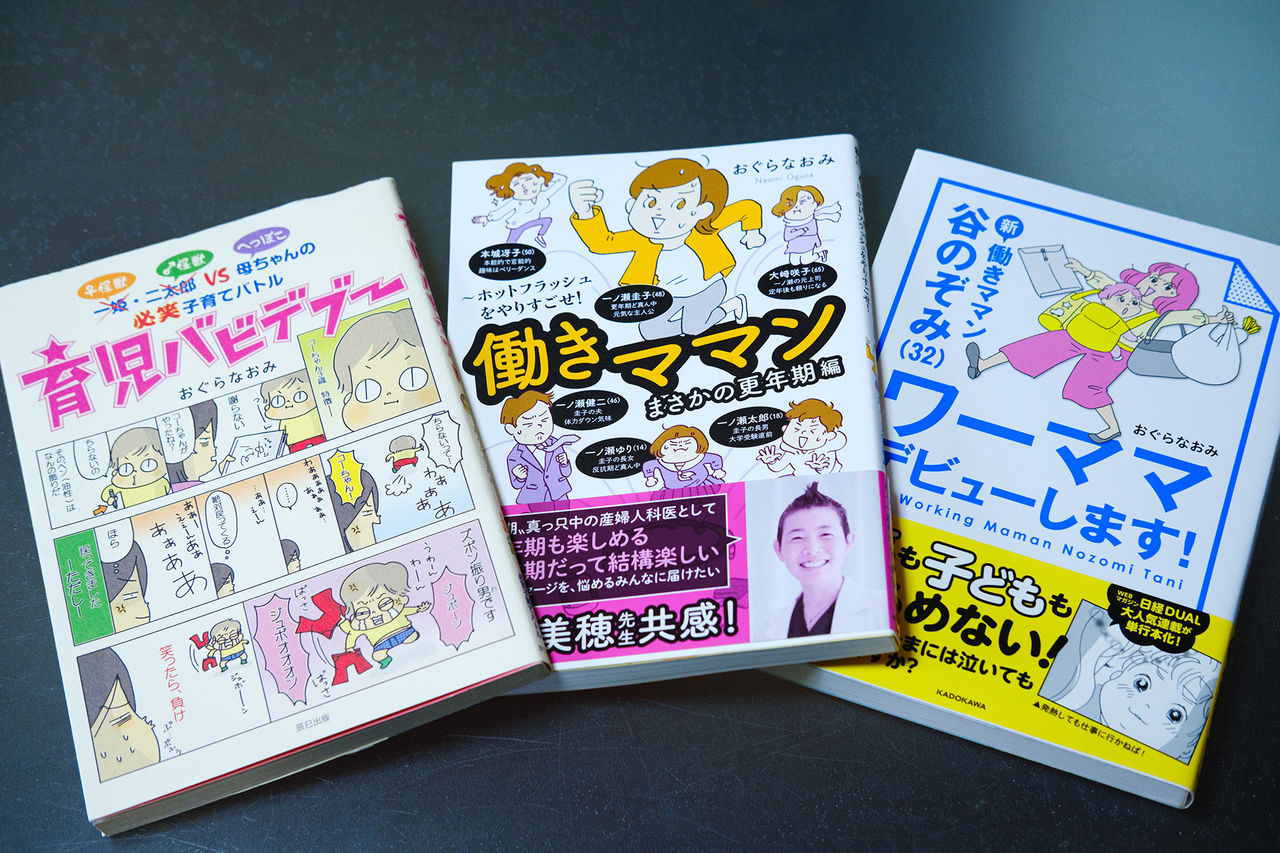

イラストレーター&漫画家&美大生。ワーキングマザーの日常をコミカルに描いた「働きママン」シリーズをはじめ、育児や親子関係に関する著書多数。Santenによる緑内障啓発冊子の漫画も手掛ける。最新刊は『働きママンまさかの更年期編 ~ホットフラッシュをやりすごせ!』(オーバーラップ刊)。

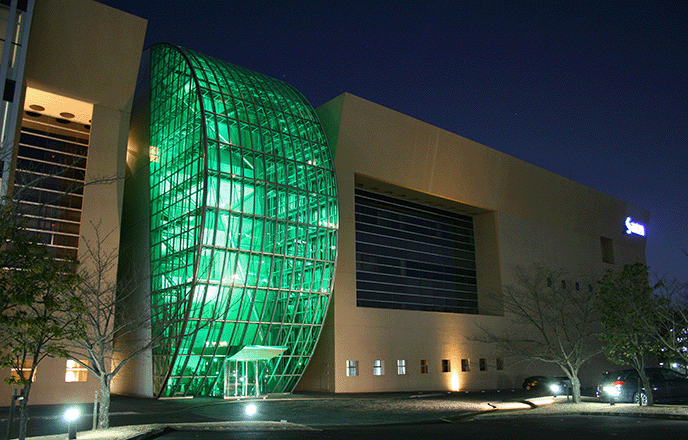

世界緑内障週間 World Glaucoma Week

緑内障は多くの国や地域で失明原因の上位を占める疾患で、世界でおよそ7,600万人が罹患し、2030年までには9,500万人に増加することが予測されています※1。

毎年3月上旬の1週間は『世界緑内障週間(World Glaucoma Week、WGW)』として、緑内障の啓発を目的としたイベントが世界各地で開催されています。2025年は3月9日から15日にかけて行われます。

緑内障は、目から入ってきた情報を脳に伝達する視神経に障害が起こり、視野(見える範囲)が狭くなる病気です。緑内障に罹患して片方の目の視野が欠けても、もう片方の目で見えない部分を補うため、初期には自覚症状がほとんどありません。気付いたときには症状が悪化しているということも少なくないため、早期の発見と治療が非常に重要です。

イラストレーター&漫画家のおぐらなおみさんは40代で緑内障の診断を受け、治療を継続しながら、社会人学生として美術大学で学んでいます。ポジティブに行動し続けているおぐらさんに、緑内障との向き合い方について伺いました。

まさかの緑内障、進行を止める頼みの綱は「目薬」

―2018年に人間ドックを受診したことで、緑内障がみつかったそうですね。

たまたま発見できたのは幸運でした。私は、専業主婦や個人事業主としての経歴が長く、仕事もずっと自営業なので、当時は健康診断を受ける習慣がありませんでした。加入している健康保険組合では1年に1回健康診断の補助が出るので、「たまには使ってみよう」と思い、約10年振りに人間ドックを申し込んだのです。

人間ドックで要再検査と言われ、近所の眼科に行ったところ、緑内障と診断されました。緑内障が失明につながる病気だとは知っていましたが、自覚症状がまったくなかったので、「なんで私が?」と驚きました。

治らない病気であり、一生治療が続くという事実に加えて、治療の手段が「目薬」ということも衝撃でした。深刻な病気の治療といえば、入院や手術を想像しますよね。心許ない気はしましたが、お医者さんから「点眼で、症状の進行を抑えることが期待できますので、安心してください」と言われ、あれこれ考える間もなくその日から治療が始まりました。

「診断を受ける前、緑内障とはシャッターが下りるように突然見えなくなるのだと思い込んでいました」

―緑内障は、継続的な通院と点眼で進行を防ぐことで、多くの場合それまで通りの生活ができます。しかし、治療を中断してしまう人が多いことが課題で、「日本では、治療開始から1年後には約4割の患者さんが治療をやめてしまった」という研究結果もあります※2。

治療をやめてしまう人の気持ちもわかる気がします。自覚症状がないので治療の効果を実感できないし、いくら現状維持のために治療が必要と言われても、忙しければつい後回しになってしまいそうです。

私は幸い、自宅から徒歩5分の距離に眼科があり、主治医との関係も良好で、空いている平日昼間に通院できるなど治療環境には恵まれていると思います。緑内障の目薬は、朝コンタクトレンズを装着する前に点眼することで、スムーズに習慣化することができました。治療のモチベーションを保つには、たとえば病院の近くにお気に入りの店を見つけるとか、高級な美容液でのスキンケアと点眼をセットで朝のルーティンに組み込むとか、楽しみを見つけることが大切かもしれませんね。

© おぐらなおみ

もし発見が遅れていたら…あとから湧いてきた恐怖感

―診断結果を伝えたとき、ご家族の反応はいかがでしたか。

夫はショックを受けていました。義父が緑内障で失明していたので、私も失明するのではないかと心配したようです。早期に発見できたこと、治療で進行を止められることを伝えると、とても安心した様子でした。

緑内障の当事者である義父は、早期に発見できて本当によかったと励ましてくれました。そして、自分自身が働き盛りの若い頃に片目を失明し、辛い思いをしたという体験を話してくれました。夫もそういった義父の苦労話は聞いたことがなかったようなので、もしかしたらこれまでは話せる相手がいなかったのではないか、周囲が思うよりも義父の悩みは深かったのではないかと想像しました。

私はいま両目とも見えていますが、もし片目が見えなくなり「次は両目とも見えなくなるかもしれない」となったら、とてつもない恐怖を感じると思います。自分が緑内障になって初めて、義父の置かれていた状況に気付きました。

―緑内障についての情報はどのようにして得ましたか。

診断を受けたときは緑内障の知識がほとんどなく、眼科の先生からの説明がすべてだったので、後からインターネットなどで情報収集し、あらためて病気の深刻さを知って怖くなりました。「早期に発見できて本当によかった」と心から思えたのは、診断後だいぶ時間が経ってからでしたね。

緑内障の診断をきっかけに、美大受験を決意

―2023年に美術短大に入学し、2025年度は専攻課に進んでもう1年学ばれるそうですね。緑内障の診断を受けたことと、受験を決意したことは関係しているのでしょうか。

「いつかちゃんと美術を学びたい」という気持ちは前々からありました。それが、緑内障の診断を受けて、年齢的にもこの先何が起こるかわからないということを実感し、受験を決断しました。お金はかかるし、これまでのように仕事や家事ができなくなる不安もありましたが、家族は背中を押してくれました。

受験勉強に励み、合格できたときは本当に嬉しかったです。周囲の人に「美大に行くことになった」と話すと、私が教える側なのだと勘違されて、学生だというと驚かれましたね。学生生活は何もかもが新鮮で、1日でも休むなんてもったいない!と思います。

―木版画を専攻されているそうですが、どのような理由で選んだのでしょうか。

木版画は、木を彫ること自体も面白いし、摺り方ひとつで仕上がりが全く変わります。これまで描いてきた絵とは、プロセスも表現も何もかもが違い、惹かれました。

美術には年齢も性別もこれまでのキャリアも関係なく、上手な同級生の作品を見て落ち込むこともありますし、自分なりに頑張ったつもりでも先生はめったに褒めてくれません(笑)。今はとにかく、どうしたらもっと上手くできるかと必死で制作しています。

先日はグループ展に参加して、初めて木版画の作品をギャラリーに展示しました。自分の子どもくらいの年齢の同級生たちから誘ってもらえたことは嬉しい驚きで、展覧会の経験がある同級生から展示の仕方など沢山のことを教わったのも貴重な経験でした。

大学で制作した版画の作品

早期発見あってこそ、緑内障が人生の転機に

―今後挑戦していきたいことや、叶えたい夢などはありますか?

美大受験という大きなチャレンジを経て、今後も木版画の制作を続け、作品を発表していくという目標ができました。また、美術を学んだことで、漫画の魅力も再認識しました。どちらも年齢を重ねれば描きたいことが新たに見つかりますし、一生をかけて取り組む価値のある仕事だと思います。制作を続けるためにも、いちばんの願いは「長生き」ですね。

子育て中は、困難なこともユーモアを交えて漫画のネタにすることで乗り越えてきました。緑内障についても今後漫画にしたい気持ちはあるのですが、最初の診断でショックを受けたあとは、通院と点眼の繰り返しで、あまりドラマチックな要素が少なく、描きにくいんですよね(笑)

とはいえ、こうやって笑えるのも、早期に治療を開始できたおかげです。だからこそ、健康診断の大切さを積極的に発信していきたいです。

© おぐらなおみ

―実は、緑内障の9割は未発見のまま未だ治療を受けていなかったというデータがあります※3。もし発見が遅れていたらいまの状況は変わっていたでしょうか。

そうですね、美大受験を諦める未来もあり得たかもしれません。美術を学ぶにも、仕事をするにも、普段の生活においても「見える」ことが前提になっています。自分が緑内障になったことで、あらためて目の健康の大切さを実感しました。

とくに子育て世代や働き盛りの人は時間がなくて、健康診断に行くのも億劫ですよね。でも、自分の体は一生使うものだから、自分のためにも家族のためにも、定期的な健康診断をお勧めしたいです。私も、年に1度の健診を続けていきます。

緑内障治療をしている人は、きっと誰でも一度は「なんで私が」と思ったことがあるのではないでしょうか。でも、緑内障は誰もがかかり得る病気で、点眼を続ければ症状の進行を食い止めることができるのは、ありがたいともいえます。日本中、世界中に仲間はたくさんいると思って、一緒に頑張っていきましょう。

育児、ワーキングマザー、更年期など、

自分にとってリアルな題材を描き続けてきた

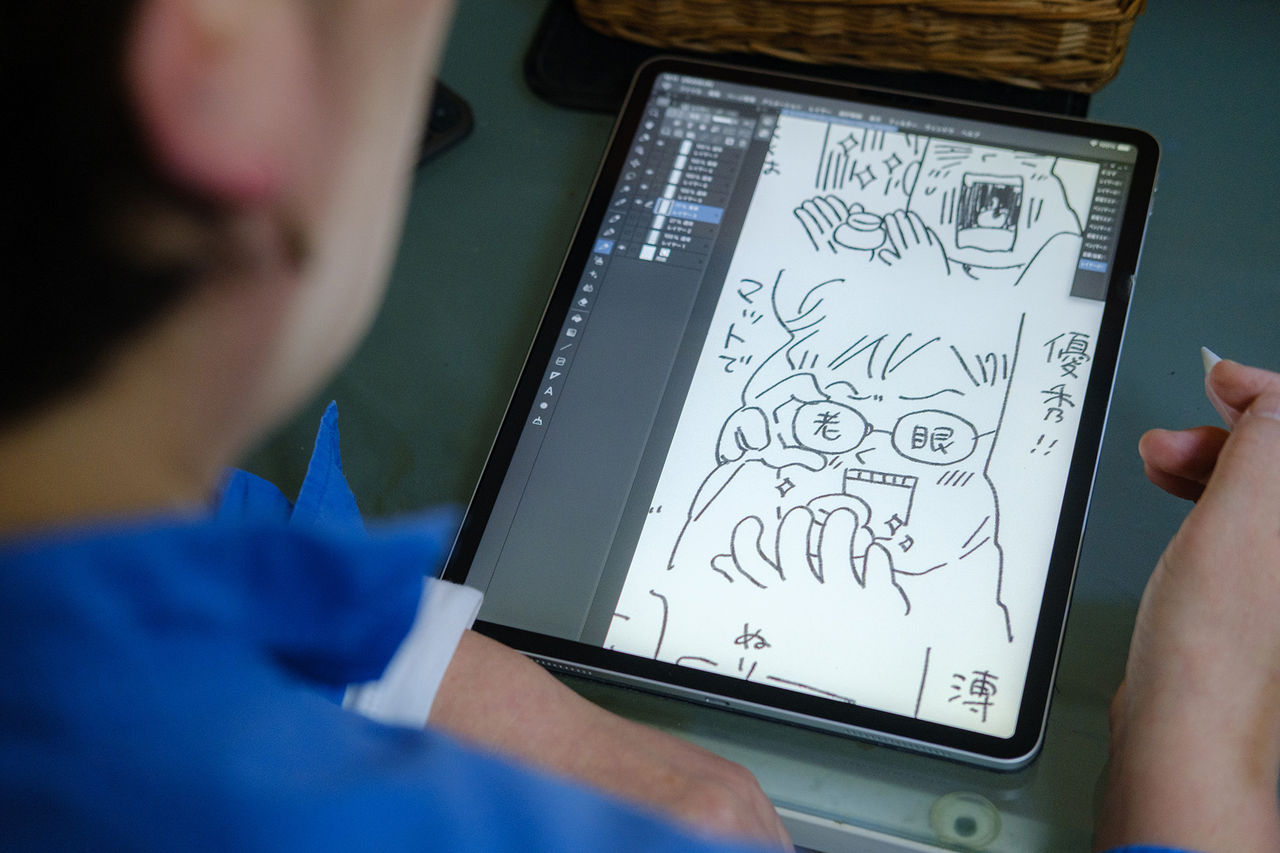

漫画の執筆はタブレットで。

細部を拡大できるので老眼にも優しい

自然光が差し込む

明るいリビングが仕事場

- World report on vision. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

- 柏木賢治:臨床眼科69(11)270-273、2015(Kashiwagi K et al.: Jpn J Ophthalmol, 58: 68-74. 2014)

- 「日本緑内障学会多治見緑内障疫学調査(通称:多治見スタディ)」報告

緑内障の基礎知識

緑内障は視野の一部が欠けていく病気ですが、日常生活では気づきにくいことが特徴です。

そのため、定期的な眼科受診での視野検査が重要とされています。

詳しい情報やセルフチェック方法については、以下のリンクをご参照ください。

関連リンク

緑内障に関する詳細な情報や最新の取り組みについて、以下のページもぜひご覧ください。